電験三種【法規】の試験では、電気事業法以外に出題される法規問題があります。それは、

- 電気用品安全法

- 電気工事士法

- 電気工事業法

です。

出題されるのは1問程度ですが、覚える範囲はそこまで多くありません。この記事では、電気用品安全法の重要な点をまとめましたので、出たら得点できるようにポイントを押さえましょう!

電気用品安全法

目的

(目的)

第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

条文の赤字箇所の穴埋め問題が良く出題されます。

分類

(定義)

第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

一 一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの

二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

三 蓄電池であつて、政令で定めるもの

条文の赤字箇所の穴埋め問題が良く出題されます。

2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

- 危険性の高い電気用品⇒特定電気用品(100mm2以下の絶縁電線等)

- 危険性の低い電気用品⇒特定電気用品以外の電気用品(コタツ、洗濯機等)

です。具体的な機器を問われることはあまりありません。特定電気用品とそれ以外の違いだけ覚えましょう。

届出

(事業の届出)

第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分

三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

条文の赤字箇所の穴埋め問題が良く出題されます。

検査と表示と使用の制限

(基準適合義務等)

第八条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。

2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

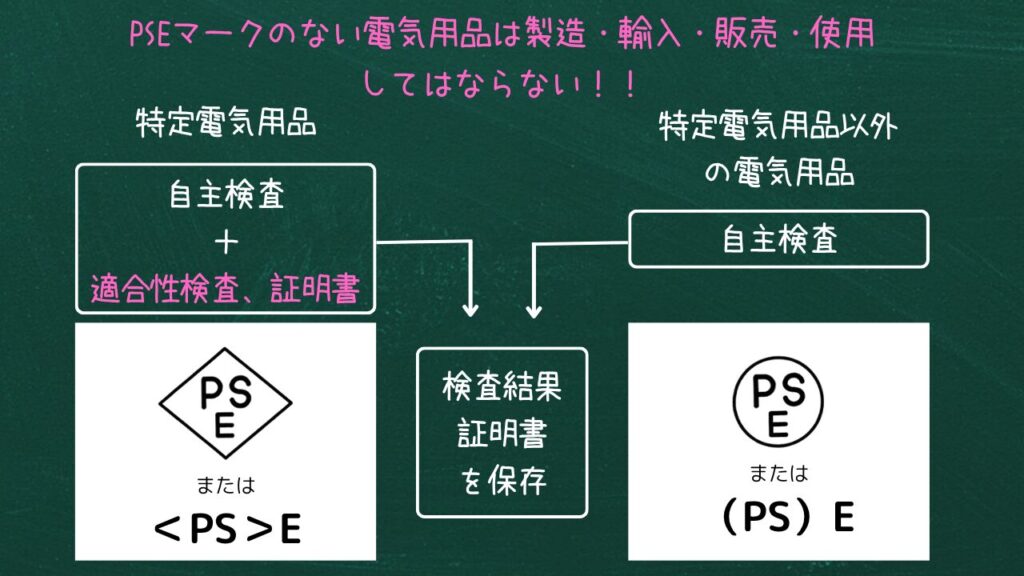

電気用品は、技術基準に適合してることを確認するための自主検査を行い、結果を保存しなければなりません。

(特定電気用品の適合性検査)

第九条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

一 当該特定電気用品

二 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

さらに、特定電気用品の場合は、適合性検査を受け、証明書を交付してもらい、これを保存しなければなりません。

(表示)

第十条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

技術基準に適合していれば、電気用品に「PSEマーク」をつけることができます。PSEマークは、特定電気用品と、特定以外の電気用品で、異なります。

(販売の制限)

第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

PSEマークのついていない電気用品を製造・輸入・販売してはいけません。

(使用の制限)

第二十八条 電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

PSEマークのついていない電気用品を使用してはいけません。

まとめ

電気用品安全法についてのまとめです。

- 電気用品安全法の目的は電気用品の製造・販売等を規制し、電気用品による危険及び障害の発生を防止すること

- 電気用品とは、一般用電気工作物の部分となるもの。携帯発電機。蓄電池。

- 特定電気用品とは、危険又は障害の発生するおそれの多い電気用品

- 電気用品を製造、または輸入する事業を行うものは、事業開始の日から30日以内に経済産業大臣へ届出が必要

- PSEマークは技術基準適合の証

以上

コメント