自身のキャリアアップのため、社会人として働きながら資格取得の勉強に励んでいる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?

特に、電気系の職種に就かれている方であれば、電験三種の取得を一度は考えるでしょう。

しかし、電験三種の試験は難易度は高いうえに出題範囲も広く、勉強の進め方に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私は、月平均40時間の残業のある会社に勤務しながら独学で勉強し、39歳で電験三種を取得いたしました。

このページは、私の合格経験を基に、社会人の皆様に向けた、電験三種所得のための勉強方法についてアドバイスさせていただきたいと思います。

科目合格制度を活用しよう

電験三種の試験は2025年現在、

- 試験は8月、3月の年2回

- 試験科目は「理論」、「電力」、「機械」、「法規」の4科目

- 3年以内に4科目合格すればよい(科目合格制度)

となっています。つまり、1度の試験で1科目に絞って受験していっても、2年で合格が狙えます。

電験三種取得に必要な目安勉強時間は500~1000時間といわれています。

社会人として働きながら、一発合格を目指すとなると、かなりハードな毎日を覚悟しなければならないでしょう。

しかし、科目を絞れば無理なく勉強を進められます。

私自身、2科目ごと合格の1年計画と受験計画を定めて勉強を進めました。結果、2022年度下期に理論・電力、2023年上期に機械・法規に合格し、電験三種を取得することができました。

まずは理論、最後に法規の合格を目指そう

おすすめ勉強順は

- 理論

- 電力

- 機械

- 法規

になります。理由を解説いたします。

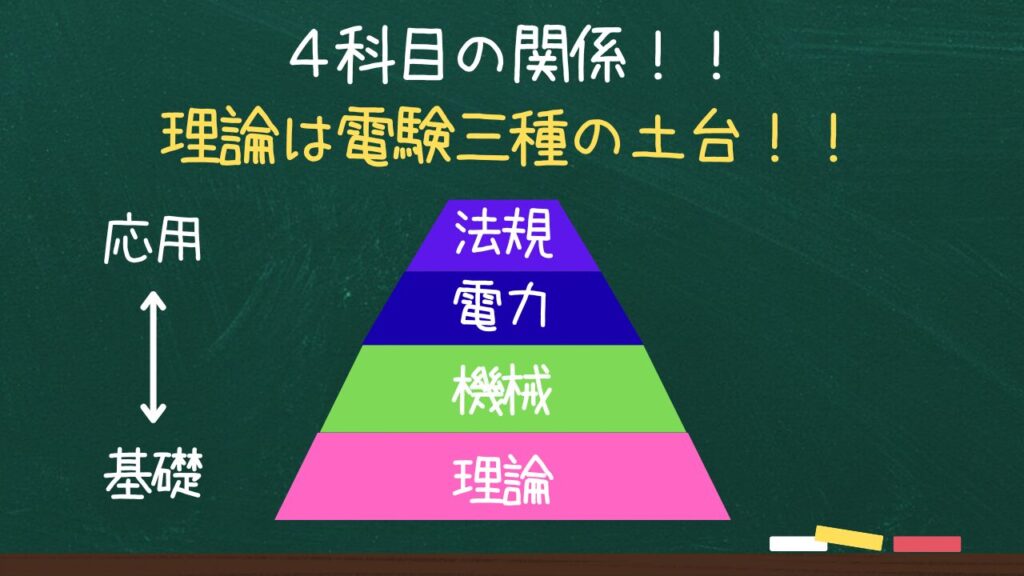

理論は電験三種の土台

理論は電験三種の土台であり、この科目で、

- 静電気

- 電磁力

- 単相交流回路

- 三相交流回路

の理論知識を習得します。これらは、他の科目を理解する上で必要な知識となります。つまり、

「理論を最初に理解することで、他の科目の理解を早めることができ効率よく勉強できる」

ということになります。

理論の次に電力、または機械の合格を目指す理論の次は、電力・機械どちらでもよいです。

どちらを先に勉強しても、勉強効率的にはあまり違いはありません。

ちなみに私は、理論⇒電力⇒機械⇒法規の順で勉強しました。

理由は、筆記試験の時間割が、理論⇒電力⇒機械⇒法規ですので、

一度目の受験で理論・電力

二度目の受験で機械・法規

を合格することが、効率がよいと考えたからです。

法規は4科目の集大成法規の勉強は一番最後にすることをお勧めします。理由は、

法規は4科目の集大成であり、他の3科目と出題範囲が重なっている項目が多々あるからです。

つまり、

「他の3科目の理解が進んでいれば、法規の勉強時間を短縮できる」

ということになります。

参考書+過去問で理解を深めよう

電験三種取得に向けた勉強方法として私がおすすめする勉強方法は、

「参考書での基礎学習+過去問」

です。

まずは基礎学習独学で電験三種の取得を目指すなら、まずは参考書での基礎学習をお勧めします。参考書は

・科目ごとに揃える

・図が豊富、カラーで見やすいものにする

・付属の例題が過去問に沿った問題になっている

ものを選ぶとよいです。私は

「TAC出版 みんなが欲しかった 電験三種 教科書&問題集」

を4科目分揃えて勉強しました。図入りで解説が丁寧でわかりやすいのと、付属の問題集が過去問から形成されているので、試験合格レベルの学習を効率よく進めていけます。

試験前の総仕上げに過去問基礎学習がある程度進んだら、試験さながらに時間を計って過去問を解きましょう。

時間を計ることで、各科目の時間配分がわかると思います。

また、電験三種の試験が1年に2度行われるようになった2022年度から、過去問がそのまま出題されるケースが多くなりました。

過去問を10年分やれば、合格率はかなり上がると思います。

ちなみに私は、参考書と同様、

「TAC出版 みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」

を使用しました。解説がわかりやすいのと、問題毎に難易度が記載されていて、覚えなくていい問題には「捨て問」とはっきり書いてあるのも効率よく勉強していくうえでよかったです。

早起きと隙間時時間活用で勉強時間の確保

毎日コツコツ勉強がベスト社会人ですと、まとまった時間がとれるのは休日くらいなものですが、休日だけの勉強では合格は難しいです。

理由は、

「1週間経つと1週間前に勉強したことは忘れてしまう」

からです。私自身もそうでした。ですので、毎日コツコツ勉強するのが試験合格への近道となります。

平日にどうやって勉強時間を捻出するかまず、やってはいけないことは

・睡眠時間を削る

です。これをやると、本業に支障をきたしますし、集中力が低下し勉強も入ってきません。

私のおすすめは、

・早寝早起きして朝出勤前に勉強

・隙間時間に勉強

です。

例えば、私は夜10時に寝て朝5時に起き、1時間半勉強していました。

7時間睡眠を確保しているので、頭はすっきりとして集中できていたと思います。

そして電車通勤での片道15分、往復計30分間でも勉強をしていました。

仕事のお昼休憩時も、昼食後、30分程度勉強をしていました。

そして、帰宅後から就寝時間までは自由な時間として、好きなことをやって体と脳を休ませていました。

これだけでも、平日毎日2時間30分の勉強時間が確保できます。

まとめ

社会人として働きながら独学で電験三種を取得するためには

- 科目合格制度をフル活用して無理のない受験計画を立てる

- 理論⇒電力or機械⇒法規の順で勉強を進める

- 参考書+過去問を反復して理解を深める

- 勉強時間を捻出する(ただし、睡眠時間は削らない)

が重要となります。このページが、電験三種取得を目指すみなさまの参考になれば幸いです。

以上

コメント